渋滞回避のプロフェッショナル! 知られざる「渋滞予報士」の世界

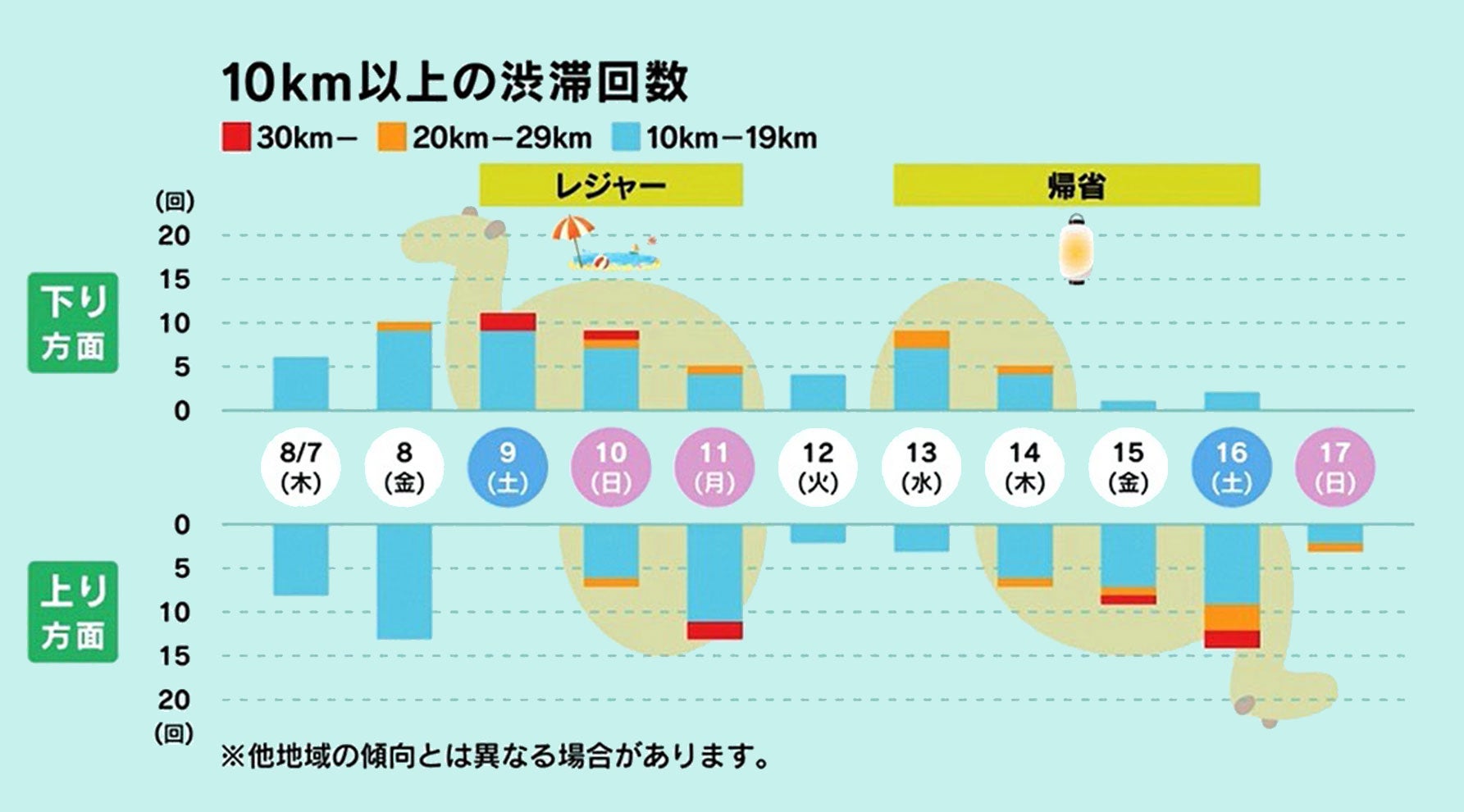

外れることが望ましい⁉ 渋滞予報士の奥深さ7月中旬、NEXCO東日本から「お盆期間の高速道路における渋滞予測について」が発表されました。あわせて特設サイト『渋滞予報士による渋滞予報ガイド』が開設され、渋滞予報士が今年の渋滞の内容や回避のコツなどを説明するといいます。ここで気になるのが、“渋滞予報士”なる者の存在です。“渋滞”を“予報する”って、どういうことでしょうか。お天気キャスターのようなもの? もしかすると占い師に近いのでは……? その実態を取材してみました。

お伺いしたのは、さいたま市にあるNEXCO東日本の道路管制センターです。ここではNEXCO東日本関東エリアの高速道路の状況を監視し、ユーザーへの情報提供や、事故対応などの指示が行われています。そんな道路管制センターと同じ建屋に勤務しているのが、NEXCO東日本の渋滞予報士である上野渉(うえの・わたる)さんです。今年から渋滞予報士に任命されたという上野さんに、渋滞予報士のあれこれを聞いてみました。

渋滞予報士ってどんな仕事?

大きく3つの柱で構成される業務とは

――まずは、そもそも渋滞予報士とは、どのような仕事なのでしょうか?

渋滞予報士は、高速道路上で、いつ、どこで、どのくらい渋滞が起きるかということを予測し、その情報をお客さまに知らせる仕事です。年間を通して予測を行っています。その仕事は、大きく3つの柱で構成されています。一つは「渋滞の予測」です。これは年間を通して、行われています。次に「渋滞対策の企画立案」です。渋滞対策のために、車線を増やしたり、交通量を分散させる方法を考案しています。そして最後に「予測内容や渋滞対策の広報」となります。

――渋滞予報士とは、あまり耳にしませんが、どういう経緯で生まれたものなのでしょうか?

背景としては、日本道路公団(NEXCOの前身)時代の1987年に渋滞予測を始めていました。そして、その予測情報をお客さまにより広く知っていただこうと、民営化後の2007年に、最も渋滞が激しい関東支社管内で初代渋滞予報士が誕生し、その後、全国に広がりました。NEXCO東日本では、関東、新潟、東北、北海道の各支社管内に1人ずつ配置されています。NEXCO中日本では高速道路ドライブアドバイザー、NEXCO西日本では渋滞予測士という名称になっています。

曜日配列や道路の整備状況…

過去3年の実績から導く渋滞の予測

――どこで、どれくらいの渋滞が発生するというのは、どのように予測しているのでしょうか?

渋滞の予測は、過去3年の渋滞の実績を、渋滞の長さと時間のグラフにし、それを重ねて行います。特に考慮する要素は、“曜日の配列”、“道路状況(新規開通やインターチェンジの増設など)”、“料金”、“周辺イベント”です。曜日配列や道路の整備状況が似ている年があれば、それを参考にしています。過去3年しか使わないのは、あまり古すぎると、道路の開通状況が変わっていて、参考にならないからです。

――渋滞予測の的中率は、どれくらいのものなのでしょうか?

年によって異なりますが、おおまかな感覚では、8割程度ですね。意外と的中率が低いと感じる人が多いかもしれませんが、予報士としては100%の的中を目的にしていません。予測を出す目的は、渋滞の集中する日を避けていただくことです。高速道路を利用するお客さまが、ピークを避けることで、その結果、予測が外れることこそが望ましいのです。ですから、100%の的中ではなく、予測を受けて渋滞を避けた人が増えて、渋滞が緩和されるとうれしいです。ただし渋滞予測が大きく外れてしまうことは予測を信用してもらえないことにつながるので、そこはジレンマです。お客さまに行動変容していただき、渋滞という誰も得をしない時間を減らせることにやりがいを感じています。

渋滞を生まないために

渋滞のメカニズムを知ろう

――ところで、渋滞はどのようにして発生するのでしょうか?

基本的に渋滞は、その大半が交通集中により、発生します。ある1台がブレーキを踏むと、その後ろのクルマもブレーキを踏むことになり、それが、その後のクルマのブレーキにもつながります。後ろに行くほどに、徐々にスピードが遅くなってゆき、最終的に渋滞となってしまうのです。ですから、渋滞を生まないために、後続車にブレーキを踏ませないような運転が求められます。具体的には、上り坂に入ったらアクセルをより深く踏み込んで、速度を維持することなどが挙げられます。

――では、渋滞になりやすい場所や状況というのはあるのでしょうか?

渋滞の大半は、勾配の変化する場所で発生しています。それが“サグ”と呼ばれる場所です。下り坂から上り坂に変わるポイントで、無意識のうちにクルマの速度が低下して、後続車にブレーキを踏ませ、それが渋滞につながります。それ以外でも、トンネルの入り口や、ジャンクションやインターチェンジの合流部でも渋滞が発生します。トンネルでは坑口の圧迫感やトンネル内部の上り坂で速度が落ちることで、後続車がブレーキを踏み、それが連鎖して渋滞となります。合流部は、ランプ流入車両と本線走行車両の速度差による合流摩擦により渋滞が発生します。通常時は『ゆとりをもった合流』を推奨していますが、渋滞時は加速車線の終わり際で本線に合流する『ファスナー合流』を行っていただくことで、合流摩擦が軽減されて渋滞が抑制されます。

――渋滞予報士として働くうえで、最もやりがいを感じる瞬間はどんなときでしょうか?

やはり渋滞が減ることですね。自分が関わった渋滞対策が実施されて、実際に渋滞の長さが減ったなど、成果が目に見えるところに、やりがいを感じます。また、こうすれば確実に渋滞が減るという決まった正解はありません。そうしたなかで、現地調査や交通量測定などのデータを揃え、それを元に対策を考えてゆくことにもやりがいを感じます。ちなみに渋滞予報士は定期的にメンバーが入れ替わるのですけれど、私が渋滞予報士になったのは、立候補したからです。お客さまの渋滞を減らせることに貢献できるのが、立候補した理由です。

――ところで渋滞予報士自身も渋滞に巻き込まれることがありますか?

はい、渋滞に巻き込まれることはあります。渋滞に巻き込まれた際は、渋滞状況を確認して次の渋滞予測に反映しようとしております。

AI渋滞予知のサービスもすでに実施

未来の渋滞予測とは

――現在、AIやビッグデータの活用などが実用化されています。渋滞予測のあり方は変化していくのでしょうか?

NEXCO東日本とNTTドコモでは、すでにAIを活用したAI渋滞予知というサービスを実施しています。弊社のお客さま向けウェブサイト『ドラぷら』にて配信しています。これは、当日の人の動きを見て、午後14時以降の渋滞を予測し、13時に情報提供するものです。その日の午後という短期的な予測です。一方、渋滞予報士が行っている通常の渋滞予測は、長期的な予測になります。これは、予測を事前に告知することで、お客さまに混雑する日の利用を変えてもらうことが目的となります。2つは性格が異なります。また、個人的にも長期的な予測は、大きく変わらないのではないかと考えています。なぜなら、条件の同じ年はなく、毎回、曜日配列やイベントなど、さまざまな要素を考慮して判断するには、やはり人の目と判断が重要だからです。AIの活用は広がるかもしれませんが、最終的に渋滞予報士という人による判断が残ると考えています。

『渋滞予報士による渋滞予報ガイド』で

渋滞予測、渋滞回避のポイント解説

――そんな渋滞の予測は、どこで確認をして、活用することができますか?

お盆や年末年始の渋滞予報は、弊社のお客さま向けウェブサイト『ドラぷら』に、交通混雑期特設サイト『渋滞予報士による渋滞予報ガイド』を公開しています。ここで渋滞の予測をはじめ、渋滞回避のポイント解説なども行っています。また、『ドラぷら』では、目的地までの所要時間の検索もできます。出発するときの時間の渋滞情報を反映して、渋滞も考慮した所要時間です。電車の乗り換え検索のように、異なるルートでの所要時間の比較もできます。他にも、X(旧Twitter)やLINEなどでも情報を公開しています。ぜひともチェックして、ご活用ください。

特集の記事一覧

2025年お盆渋滞は“ふたコブ型”? 今夏の渋滞回避法を予報士に直撃!

2025.08.07

夏の車内は灼熱地獄! 運転中の夏バテ&熱中症を防ぐ食事と栄養の知恵

2025.07.11

【2025年版】梅雨も快適! クルマの「車内」雨対策とおすすめグッズ6選

2025.06.23

【2025年最新版】雨の日も安心! クルマの「車外」雨対策とおすすめグッズ6選

2025.06.18

運転中の日差しから身を守り、クールダウン! ひんやり快適なドライブに役立つ暑さ対策グッズ7選

2025.06.18

ドライバーが知っておきたい7つの熱中症対策…安全に運転するための夏の体調管理法

2025.06.11

夏のドライブ中に体調が悪くなったら…? 医師が教える熱中症の初期症状と運転時の応急処置マニュアル

2025.06.04